La suma de todos los medios

Gustavo Niño

Junio - Julio, 2019

Mirar hacia atrás

Para los historiadores de arte moderno, en la narrativa lineal que han construido sobre el arte del siglo XX, un fenómeno particularmente desafiante ha sido entender los bucles, o regresiones, en el desarrollo de esta historia. En una tradición intelectual en que la innovación es el criterio principal para definir las obras y artistas significativos en el recuento de las prácticas artísticas, la obstinación de algunos creadores por revisitar el pasado es una provocación que pone en duda los fundamentos de esa lógica.

El razonamiento en donde el arte del siglo pasado se va depurando paulatinamente en la definición sus propios medios de expresión —del quiebre con los cánones del academicismo, a la abstracción como conciencia de la materialidad del medio pictórico o escultórico—, se ve en tela de juicio cuando se estudian ejemplos como los trabajos de Picasso de 1920, la Neovanguardia de 1950-1960 o el Neoexpresionismo de la década de 1980.

La suma de todos los medios

Gustavo Niño

Junio - Julio, 2019

Mirar hacia atrás

Para los historiadores de arte moderno, en la narrativa lineal que han construido sobre el arte del siglo XX, un fenómeno particularmente desafiante ha sido entender los bucles, o regresiones, en el desarrollo de esta historia. En una tradición intelectual en que la innovación es el criterio principal para definir las obras y artistas significativos en el recuento de las prácticas artísticas, la obstinación de algunos creadores por revisitar el pasado es una provocación que pone en duda los fundamentos de esa lógica.

El razonamiento en donde el arte del siglo pasado se va depurando paulatinamente en la definición sus propios medios de expresión —del quiebre con los cánones del academicismo, a la abstracción como conciencia de la materialidad del medio pictórico o escultórico—, se ve en tela de juicio cuando se estudian ejemplos como los trabajos de Picasso de 1920, la Neovanguardia de 1950-1960 o el Neoexpresionismo de la década de 1980. Explicar por qué uno de los protagonistas de esta narrativa moderna regresa a trabajar sobre el legado del Neoclasicismo, cuál es la pertenencia de los artistas que casi treinta años después revisitan el legado de las vanguardias históricas, o la resistencia de los pintores al arte conceptual, es algo que ha consumido el tiempo de varios de los principales teóricos de arte.

El razonamiento en donde el arte del siglo pasado se va depurando paulatinamente en la definición sus propios medios de expresión —del quiebre con los cánones del academicismo, a la abstracción como conciencia de la materialidad del medio pictórico o escultórico—, se ve en tela de juicio cuando se estudian ejemplos como los trabajos de Picasso de 1920, la Neovanguardia de 1950-1960 o el Neoexpresionismo de la década de 1980. Explicar por qué uno de los protagonistas de esta narrativa moderna regresa a trabajar sobre el legado del Neoclasicismo, cuál es la pertenencia de los artistas que casi treinta años después revisitan el legado de las vanguardias históricas, o la resistencia de los pintores al arte conceptual, es algo que ha consumido el tiempo de varios de los principales teóricos de arte.

Entre las diversas interpretaciones de estos bucles nos encontramos con explicaciones como las que dan Benjamín Buchloh o Hall Foster. Sobre el fenómeno generalizado de la década de 1920, conocido como el Retorno al orden, cuando varios de los protagonistas de las vanguardias históricas regresan a utilizar los códigos del verismo académico, Buchloh lo entiende como una manera alegórica de internalizar la retrospección. Este llamado a los valores eternos del arte del pasado, sirven como pantalla para encubrir el presente fallido del periodo de entreguerras. Mientras tanto, Foster habla de los artistas estadounidenses que luego de la Segunda Guerra Mundial vuelven a revisitar el trabajo transgresor de la vanguardia histórica como manera de comprender estas obras por primera vez. Es así que las vanguardias históricas tienen un efecto diferido, en donde el quiebre con las convenciones culturales tiene un componente traumático que requiere ser representado para articularlo dentro de una historia cultural. Así, la institucionalización de la vanguardia histórica es una forma de sobreponerse al trauma del modernismo e incorporar estas rupturas en una historia cultural.

Estos bucles nos presentan una relación compleja con el pasado. Como se muestra en los ejemplos citados, el retorno puede entenderse como una forma de cubrir el presente con las imágenes de otro momento, o como el deseo de encontrarle a ese pasado un lugar en nuestro presente.

Estos bucles nos presentan una relación compleja con el pasado. Como se muestra en los ejemplos citados, el retorno puede entenderse como una forma de cubrir el presente con las imágenes de otro momento, o como el deseo de encontrarle a ese pasado un lugar en nuestro presente.

Aun así, estas explicaciones se quedan cortas en diferentes contextos, cuando estos fantasmas del pasado se manifiestan por este medio de regresiones para reclamar las deudas pendientes, o respuestas a preguntas que se dejaron abiertas en algún momento. En el caso del arte latinoamericano, la relación de los artistas del hemisferio con la tradición cultural que enmarca su práctica, se ve muchas veces limitada por una conversación definida en términos poscoloniales, que entiende su relación con Europa en términos del diálogo centro-periferia. En este sentido, cuando esta conversación con el pasado se tiende a ver únicamente desde la perspectiva de la apropiación de algo externo, se pierden de vista los problemas y los asuntos no resueltos con los que estos fantasmas llegan a intervenir en nuestro contexto particular.

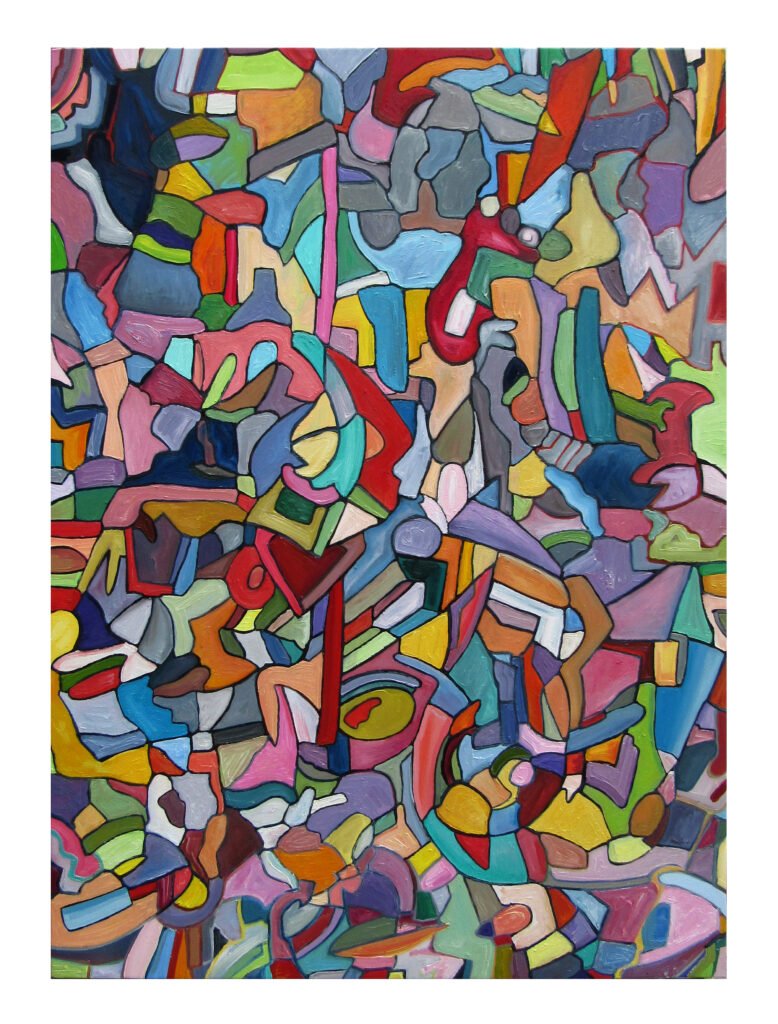

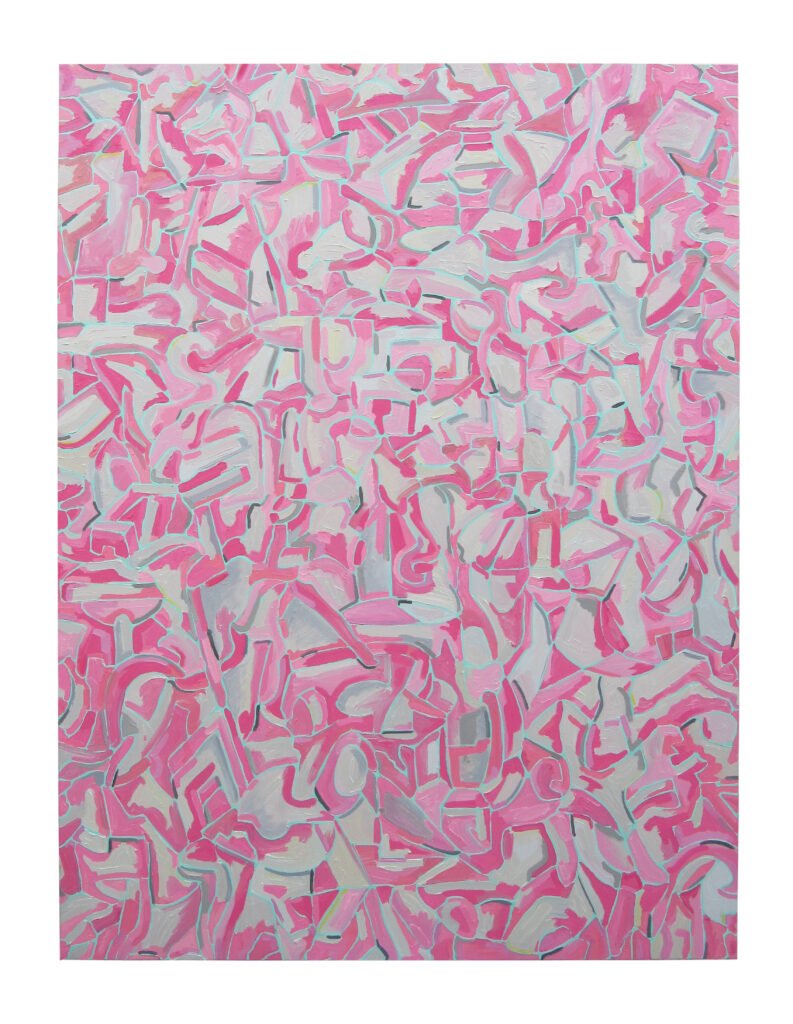

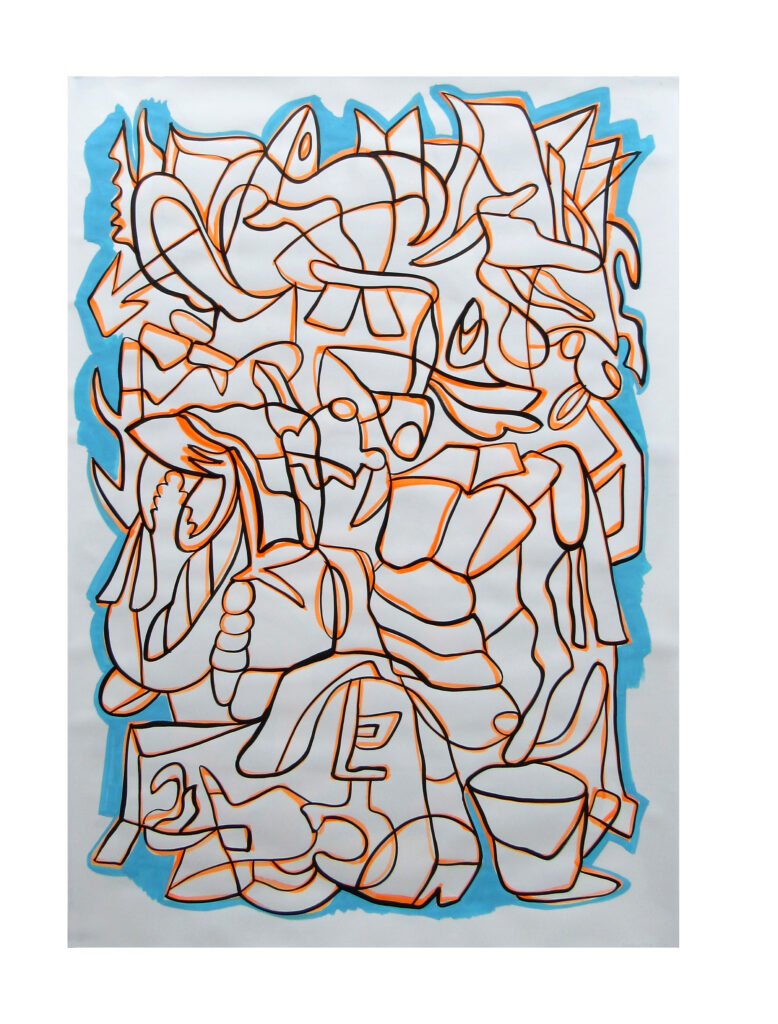

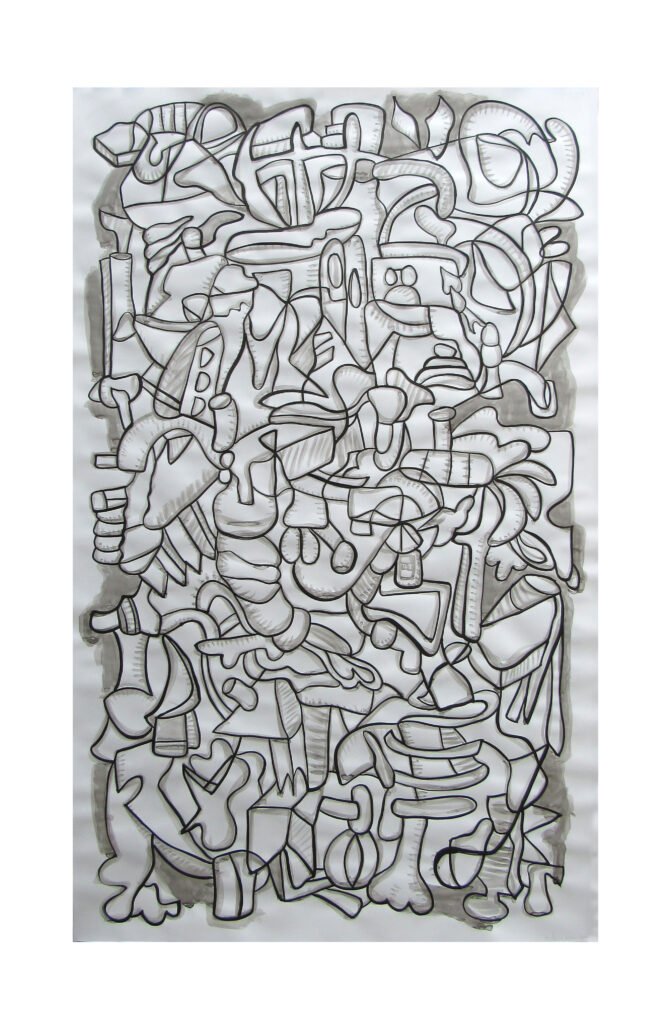

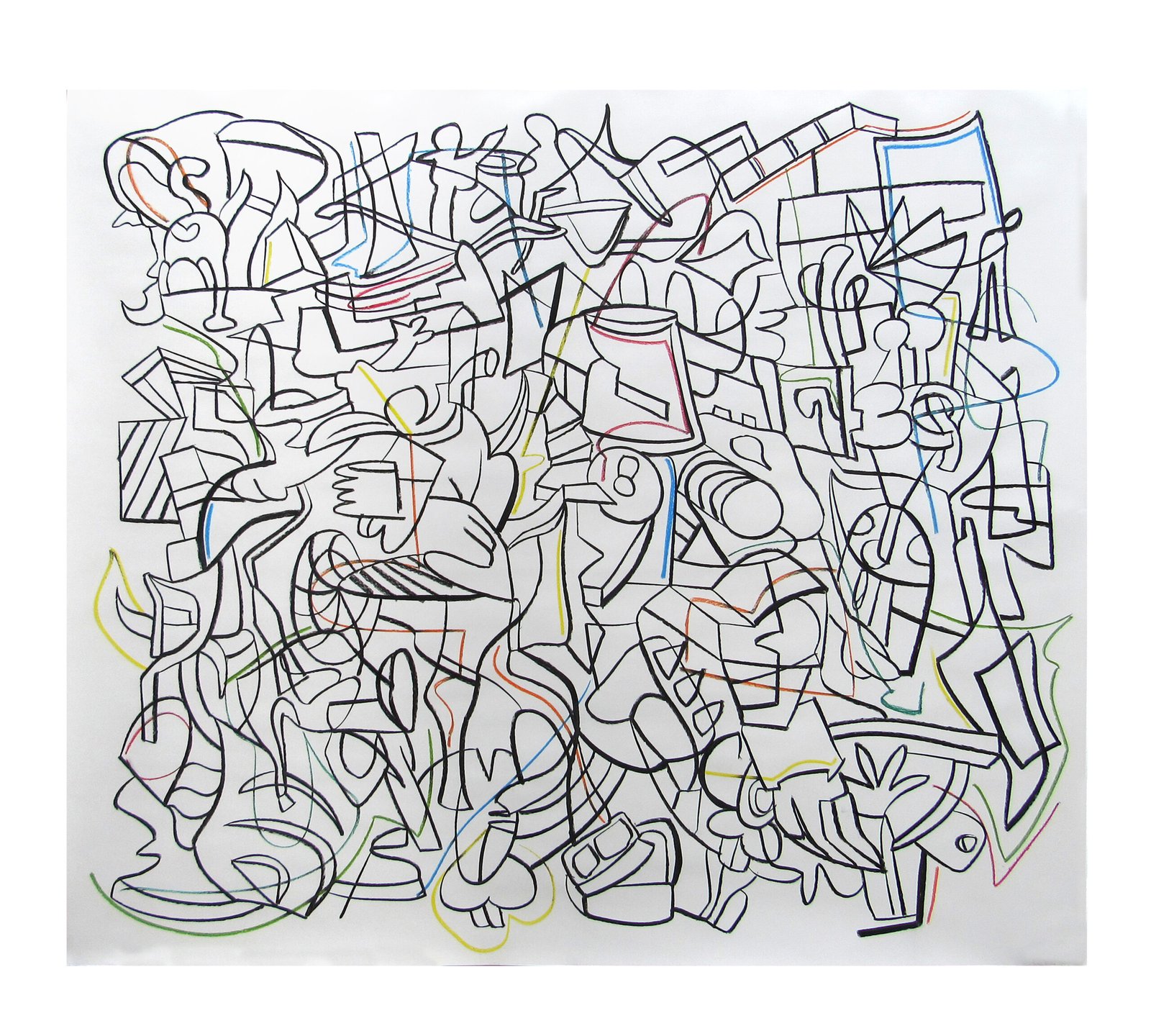

Al enmarcar el trabajo de Gustavo Niño en esta discusión más amplia sobre los bucles en la historia del arte, quisiera alejarnos de la discusión superficial de los elementos formales que se manifiestan en su obra. Para un conocedor resultarán evidentes varias referencias al pasado, como las grafías pictóricas de Jean Dubuffet, el dibujo automático de los surrealistas, o la preocupación futurista por la kinestesia de las imágenes en movimiento. Esta serie de trabajos de Niño, por sus acabados, manejo de texturas, y por la estructura rítmica sobre la que se quiebra constantemente el dibujo, resulta algo familiar. A pesar de ello, la identificación de las referencias externas con las que conversan las pinturas se queda corta para describir estos trabajos.

Julián Serna

Historiador investigador

Al enmarcar el trabajo de Gustavo Niño en esta discusión más amplia sobre los bucles en la historia del arte, quisiera alejarnos de la discusión superficial de los elementos formales que se manifiestan en su obra. Para un conocedor resultarán evidentes varias referencias al pasado, como las grafías pictóricas de Jean Dubuffet, el dibujo automático de los surrealistas, o la preocupación futurista por la kinestesia de las imágenes en movimiento. Esta serie de trabajos de Niño, por sus acabados, manejo de texturas, y por la estructura rítmica sobre la que se quiebra constantemente el dibujo, resulta algo familiar. A pesar de ello, la identificación de las referencias externas con las que conversan las pinturas se queda corta para describir estos trabajos.

Julián Serna

Historiador investigador